寒暖差・気圧・冷房疲れ…働き盛り世代に多い“秋のだるさ”を徹底調査

みなさんは「秋バテ」という言葉を聞いたことがありますか?

夏の猛暑が落ち着く10月以降も、朝晩と日中の気温差や気圧の変化などにより、心身に負担がかかりやすい季節が続きます。さらに、夏の長期休暇明けや生活リズムの変化、仕事や家庭の環境の切り替えが重なることで、だるさや頭痛、肩こり、気分の落ち込みといった不調を感じる人も少なくありません。こうした心身の不調の総称が“秋バテ”であり、近年専門家からも注目を集めています。

背景には、猛暑や冷房による疲労の蓄積、夜間の寝苦しさによる睡眠不足など、夏に受けたダメージが残っていることがあります。そこへ季節の変わり目特有の寒暖差や日照時間の変動が加わることで、自律神経のバランスが乱れやすくなるのです。特に働き盛り世代では、こうした影響が慢性的な疲労や倦怠感につながり、仕事や日常生活のパフォーマンスを低下させる要因となっています。

こうした“秋バテ”の実態を明らかにするため、ときわ台ときわ通りクリニックは、全国の30〜50代男女550名を対象に「“秋バテ”に関する意識調査」(インターネット調査)を実施しました。

調査概要:”秋バテ”に関する意識調査

調査期間:2025年10月10日

調査機関:WEBアンケート(設問選択・記述式)

調査対象:日本全国在住の30〜50代の男女

調査人数:550人

【30〜50代男女への”秋バテ”に関する意識調査】概要まとめ

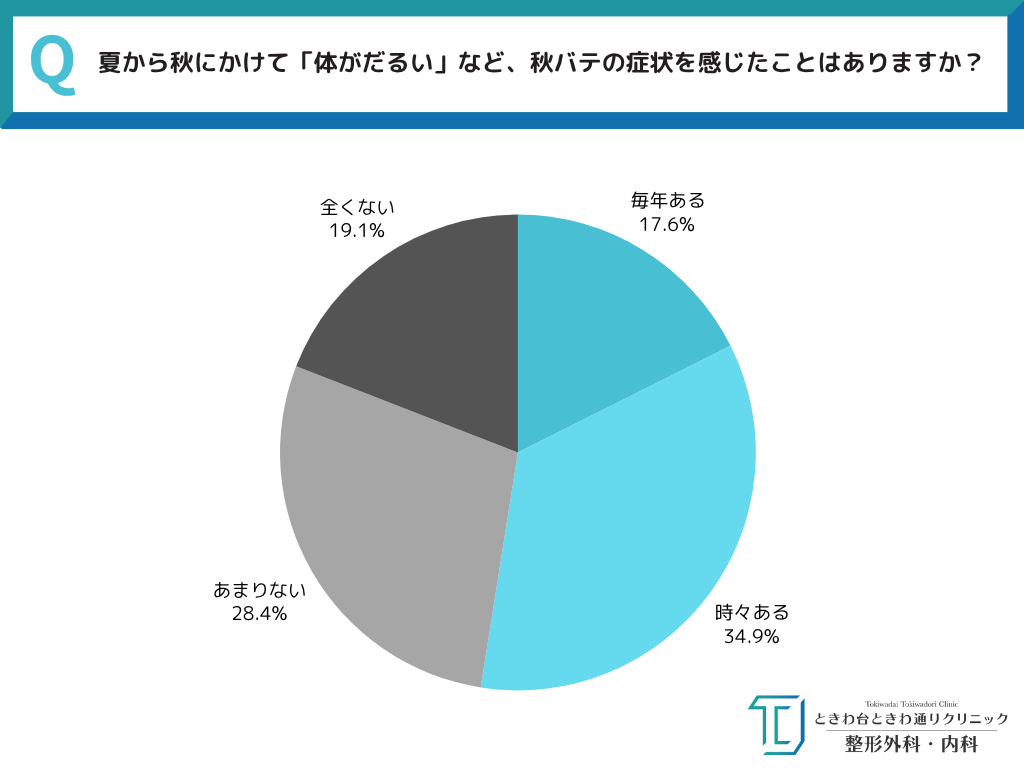

- 約5割が毎年または時々、秋バテの症状を感じている

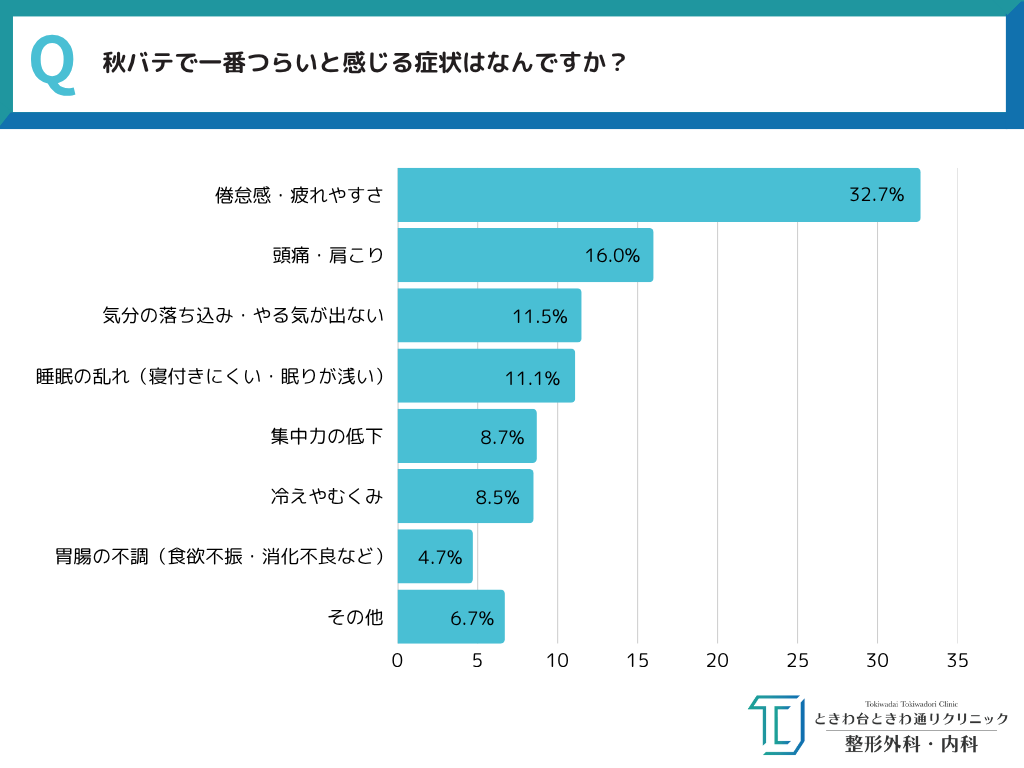

- 一番辛い症状は、倦怠感・疲れやすさ(32.7%)

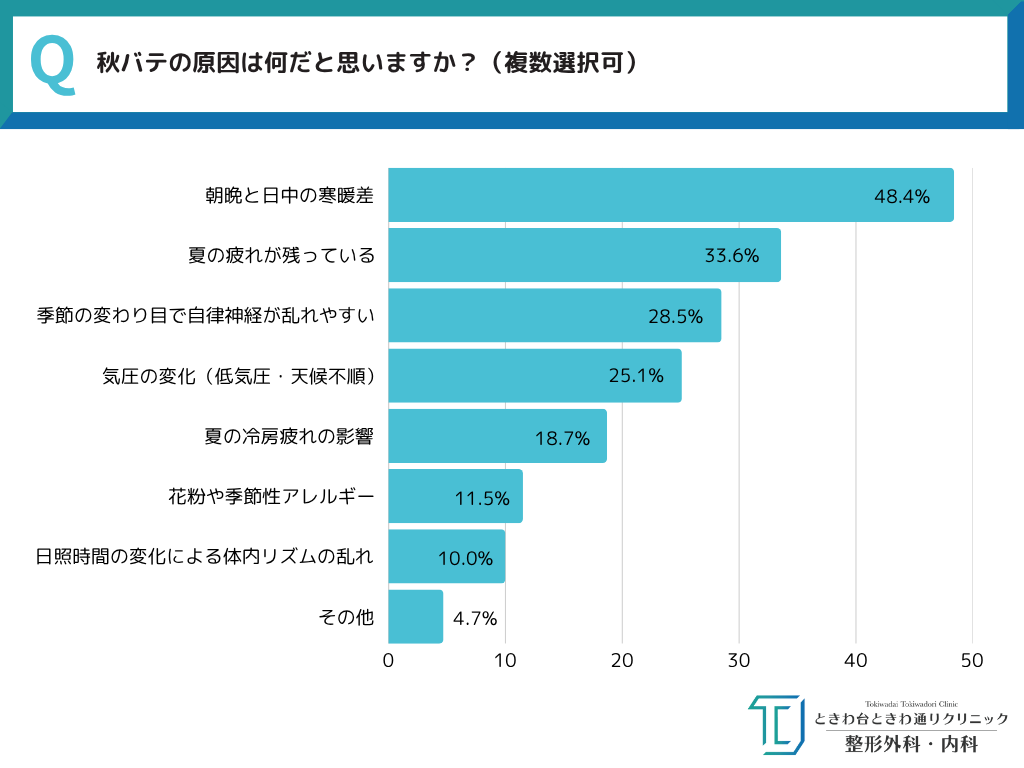

- 秋バテの主要因は、朝晩と日中の寒暖差(48.4%)や夏の疲れの残り(33.6%)、自律神経の乱れ(28.5%)

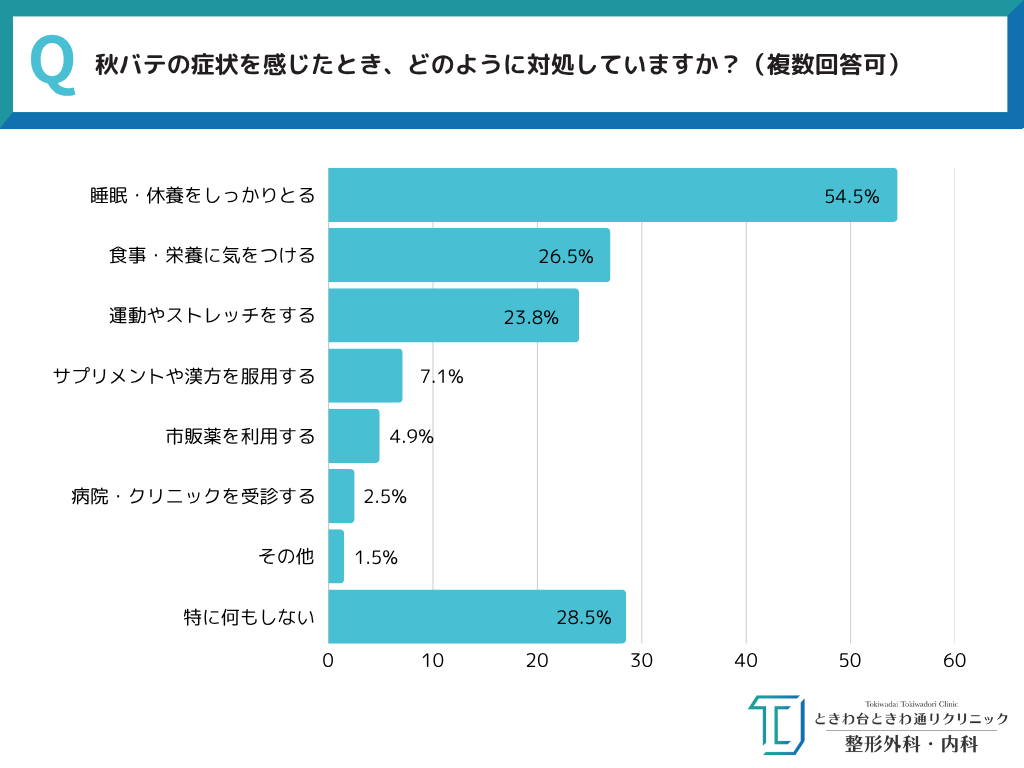

- 対処法として、過半数が睡眠・休養で対応している

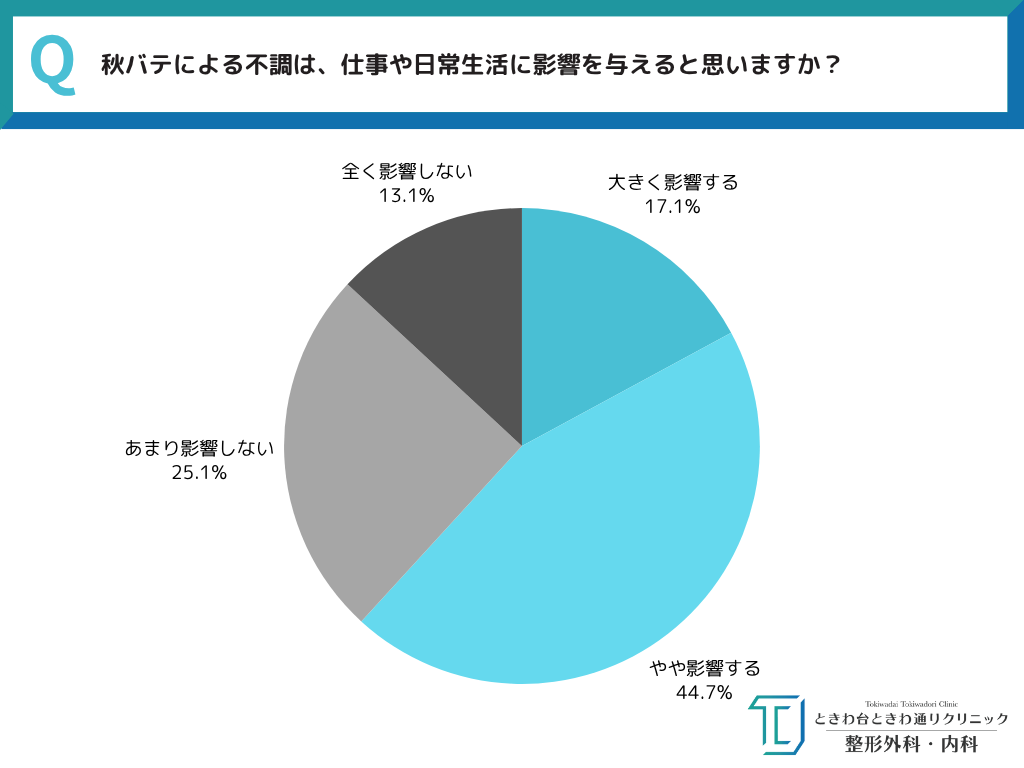

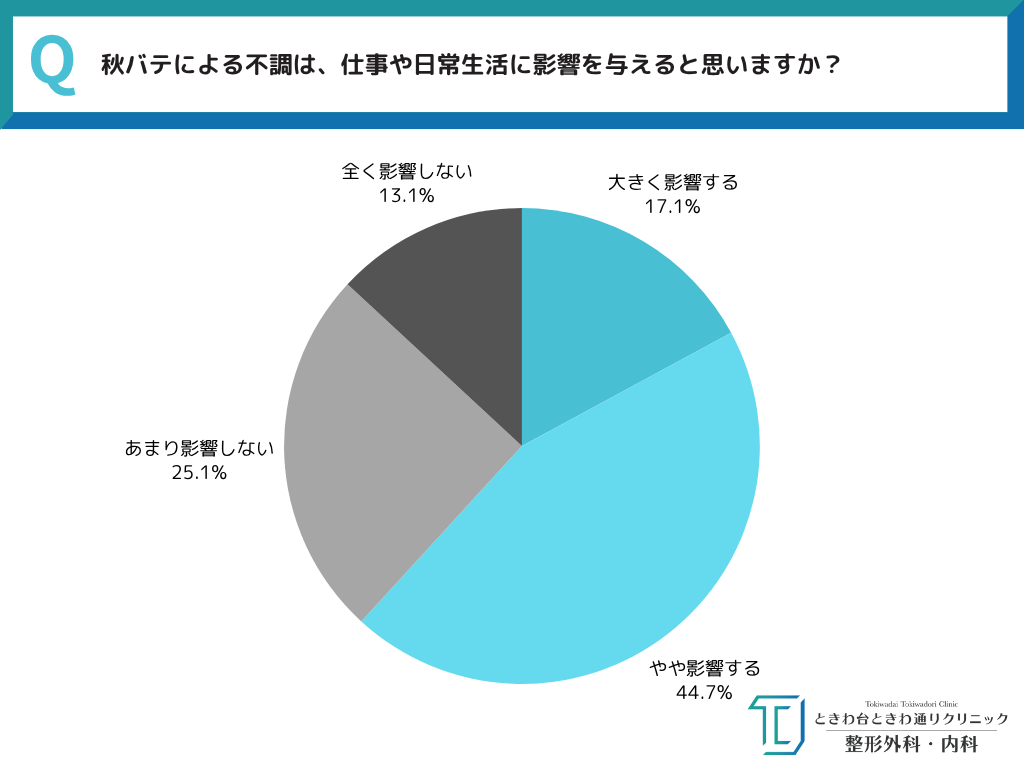

- 約6割が秋バテが仕事や生活に影響していると感じている

約半数が「秋バテの症状を感じたことがある」

調査では、およそ半数の人が秋バテの症状を感じた経験があることが分かりました。

一方で「全く感じない」と答えた人は少数にとどまり、多くの人が季節の変わり目に何らかの体調変化を自覚しています。特に30〜50代は仕事や家庭での負担が大きく、気温や生活環境の変化が体調に反映されやすい傾向があります。秋バテは単なる“疲れ”と思われがちですが、放置すると倦怠感や頭痛などが慢性化しやすく、季節性の健康トラブルとして意識的なケアが必要といえます。

最も多い症状は「倦怠感・疲れやすさ」──自律神経の乱れが背景に

秋バテで最も多く挙げられたのは「倦怠感・疲れやすさ」で、続いて「頭痛や肩こり」「気分の落ち込み」「睡眠の乱れ」などが目立ちました。多くの人が、体だけでなく心の面でも不調を感じている実態が浮かび上がっています。これらの症状の多くは、自律神経のバランスが崩れることで生じます。昼夜の気温差や天候の変化に体が対応しきれず、体温調整や血流に乱れが生じることで、疲労感や不眠、肩こりなどが慢性化。つまり秋バテは単なる“疲れ”ではなく、体のリズムと自律神経の乱れが合わさって起こるサインでもあります。

最大の要因は「寒暖差」と「夏の疲れの残り」──季節の変化が体を直撃

秋バテの原因として最も多く挙げられたのは、「朝晩と日中の寒暖差」でした。

続いて、「夏の疲れの持ち越し」や「自律神経の乱れ」などが挙げられ、“季節の変化によるストレス”が主な引き金であることが分かります。特に近年は、長引く猛暑や冷房の使用により、夏の疲れが抜けきらないまま秋を迎える人が増加傾向にあります。体が暑さに慣れた状態から急に冷え込むことで、体温調節がうまく働かず、倦怠感や頭痛などを引き起こすケースも。秋バテは夏の疲れを引きずった結果として起こる”季節のバランス不調”ともいえるでしょう。

対処法の中心は「休養」──医療機関の受診はごくわずかに

秋バテを感じた際の対処法として、最も多かったのは「睡眠や休養をしっかり取る」でした。また、「食事や栄養への配慮」「軽い運動」なども一定数見られましたが、医療機関を受診する人はごくわずかにとどまりました。多くの人がセルフケアで乗り切ろうとする一方で、症状が長引く場合は注意が必要です。倦怠感や肩こり、頭痛といった不調の中には、筋肉のこわばりや血流の滞りなど、整形外科・内科での診断が必要なケースも少なくありません。休んでも改善しない場合は、早めの受診が回復への近道です。

約6割が「秋バテが生活や仕事に影響」と回答──軽視できない現代型不調

秋バテによる不調が「仕事や日常生活に影響している」と答えた人は全体の過半数にのぼりました。「集中力が続かない」「やる気が出ない」といった声も多く、秋バテが生活の質(QOL)に直接的な影響を与えていることがうかがえます。疲労や気分の落ち込みを放置すると、睡眠障害やメンタル面の不調につながる可能性もあります。秋バテは一時的な不調にとどまらず、“現代のライフスタイルが引き起こす季節性の健康課題”ともいえるでしょう。早めの対策と正しい知識が、秋の不調を長引かせない鍵になります。

まとめ

今回の調査から明らかになったのは、多くの人が秋に心身の不調を感じているという現実です。特に「倦怠感」「肩こり」「睡眠の乱れ」など、生活の質を左右する症状が目立ち、季節の変わり目に心身が追いつかない“現代型の不調”が浮き彫りになりました。背景には、長引く猛暑や冷房による夏の疲労の蓄積に加え、急激な気温差や気圧の変化が挙げられます。さらに、在宅勤務やオフィス勤務の切り替え、子どもの行事、生活リズムの乱れなど、心身双方に負荷を与える生活要因も影響していると考えられます。こうした複合的なストレスが、自律神経のバランスを乱し、体調不良として表れる――それが「秋バテ」の実態といえるでしょう。

興味深いのは、不調を感じていても「睡眠をとる」「栄養に気をつける」など、自己流のケアにとどまる人が大半であった点です。医療機関を受診する人はごく少数で、「時間が経てば治る」と軽視されている傾向がうかがえます。しかし、放置することで症状が慢性化したり、気分の落ち込みや集中力低下など、メンタル面の不調へと波及する可能性も否定できません。秋バテは一時的な疲労ではなく、体と心の両面に影響を与える“季節性の健康リスク”と捉える必要があります。

ときわ台ときわ通りクリニックでは、こうした秋特有の不調を「仕方ないこと」とせず、整形外科・内科・漢方内科の視点から原因を見極め、早期回復と再発予防を重視しています。倦怠感や睡眠トラブル、肩こりや冷えなど、症状の背景にある身体機能の乱れを整えながら、生活習慣の改善や漢方治療を組み合わせることで、患者様一人ひとりのコンディションを整え、健やかな秋の生活をサポートしてまいります。

「夏の疲れが抜けない」「朝起きてもだるい」「なんとなく気分が落ち込みやすい」――。

こうした“秋バテ”のサインを感じていませんか?

9月は厚生労働省が定める「健康増進普及月間」。

心身の健康維持に向けて生活習慣を見直す絶好のタイミングです。

季節性のものだからと諦めているあなたも、この機会に自分の体と向き合ってみませんか?

とくに、毎日頑張りすぎてしまうハードワーカーの方や、

家事や育児に忙しく自分の不調を後回しにしがちな主婦(主夫)の方々は要注意。

不調を放置してしまうと、慢性化する可能性もあります。

ときわ台ときわ通りクリニックでは、お一人おひとりの生活背景や症状に寄り添いながら、予約制によるスムーズな受診と、専門的な診断による治療プランを通じて、日常の不調改善とQOL(生活の質)の向上を全力でサポートしています。

また整形外科的アプローチに加え、漢方内科や体質改善を目的とした自費診療もご提案可能です。その方の体質・生活スタイルにあわせて、「治す」だけでなく「整える」視点も大切にしています。

まずは、自分の症状を正しく知ることが第一歩。

健康増進普及月間をきっかけに、専門医による問診・ヒアリングを受けてみてください。

※ご不明点に関してはお気軽にお問い合わせください

【診察予約・ご相談はこちらから】

https://ssc8.doctorqube.com/tokiwadoriclinic/

ときわ台ときわ通りクリニック 天井 周 医師 プロフィール

福井医科大学(現福井大学医学部)卒業

同大学附属病院皮膚科助手を経て国立療養所北潟病院皮膚科などに勤務。

2012年 紫峰の森クリニック(つくば市)漢方外来担当。

2015~2019年 学芸大漢方クリニック院長

2020年~ 東銀座タカハシクリニック、紫峰の森クリニック(皮膚科・漢方内科)

「病気を治す」だけでなく、みなさまが少しでも「本当の健康」に近づくことができるよう、お手伝いしていきたいと思います。

天井周医師よりコメント

秋は過ごしやすい季節と思われがちですが、実際には夏の間に蓄積した疲労が抜けきらないうえ、朝晩と日中の気温差が大きくなることで自律神経が乱れやすく、体調を崩しやすい時期でもあります。特に倦怠感や食欲不振、気分の落ち込み、睡眠の乱れなどは、身体だけでなく心のバランスの乱れにも関係しています。近年は冷房の長時間使用や夜間の寝苦しさによって夏バテが長引き、そのまま秋まで不調を引きずるケースも。こうした状態を放置すると、慢性的な疲労感や免疫力の低下、さらにはメンタル不調につながることもあります。秋バテは「そのうち治る」と軽視せず、早めにケアを行うことが大切です。

当院では、漢方の考え方を取り入れながら、体のバランスを整える治療も行っています。西洋医学的な検査で異常が見つからない場合でも、体質や自律神経の働きを整えることで症状が改善することは多くあります。疲れやすさや気分の不調など、「病気ではないけれどつらい」と感じるサインこそ、体からのSOSです。気になる不調は我慢せず、早めにご相談ください。

ときわ台ときわ通りクリニック

所在地:東京都板橋区常盤台3-1-16 ときわ3116ビル 2階

アクセス方法:東武東上線「ときわ台駅」徒歩3分、「上板橋駅」徒歩14分

診療内容:整形外科(リハビリ)/漢方内科/内科/皮膚科/自由診療/健康診断

ときわ台ときわ通りクリニックは、患者さまの早期回復と生活の質向上を目指し、多様な機器と広いスペースを備えた充実した治療環境を提供しています。広々とした待合室や落ち着いた診察室、豊富な検査機器を完備し、精度の高い診断と治療を実現。医療、リハビリ、予防ケアの各専門スタッフが連携し、一人ひとりの状態や要望に寄り添った包括的なサービスを提供しています。

公式HP:https://tokiwadai-tc.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/tokiwadai.tc/

調査内容詳細

Q1. 夏から秋にかけて「体がだるい」など、秋バテの症状を感じたことはありますか?

「あまりない」「全くない」:47.5%

Q2. 秋バテで一番つらいと感じる症状はなんですか?

Q3.秋バテの原因は何だと思いますか?(複数選択可)

Q4. 秋バテの症状を感じたとき、どのように対処していますか?(複数回答可)

Q5. 秋バテによる不調は、仕事や日常生活に影響を与えると思いますか?

「あまり影響しない」「全く影響しない」:38.2%

ご取材に関するお問い合わせ先

広報担当:龍嶋裕二

メールアドレス:tokiwadai.tc@gmail.com

電話番号:03-6279-8610